可燃冰行业现状、驱动因素、壁垒及未来趋势分析

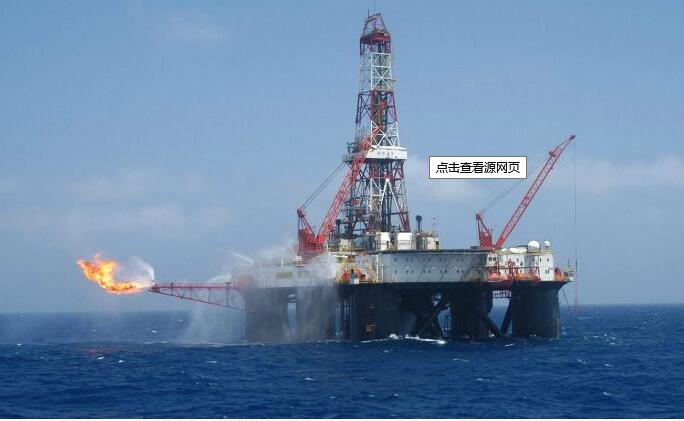

可燃冰(天然气水合物)是由甲烷与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶化合物,分布于深海沉积物或陆域永久冻土中,燃烧后主要生成二氧化碳和水,是一种高效清洁能源,被视为传统化石燃料的重要替代品。

行业市场规模分析

2024年中国可燃冰市场规模已经超过50亿元人民币,并且预计在未来几年内将以每年20%的速度增长。2025年市场规模预计将达到500亿元。2030年市场规模预计将突破5000亿元。

区域分布与主要产区

南海:作为核心产区,占全国储量的85%以上,主要在神狐海域、珠江口盆地、琼东南盆地等区域实现商业化试采,计划形成年产30亿立方米产能。

东海:储量占比12%,主要分布在冲绳海槽西侧,开发潜力巨大。

陆域冻土区:如青藏高原、祁连山等地预估储量35-100亿吨油当量,计划2027年建成首个万吨级产能基地。

行业驱动因素分析

政策支持

各国政府纷纷出台政策支持可燃冰的研发和利用,包括资金支持、税收优惠和技术研发等。这些政策为可燃冰市场的发展提供了强有力的保障。

技术进步

近年来,可燃冰的开采技术取得了显著进展,如水合物解离、渗透采气等技术的发展大大提高了开采效率,降低了开采成本,为商业化开采提供了可能。此外,固态流化开采技术的实验室验证和全产业链技术体系的形成也进一步推动了行业的发展。

市场需求增长

随着全球人口的增加和经济发展的推进,对能源的需求不断增长。可燃冰作为一种新兴的能源资源,具有丰富的储量和高效能特点,有望满足未来能源需求的增长。

行业壁垒分析

技术壁垒

可燃冰的开采技术复杂,需要在高压低温环境下进行,且需要解决砂堵、甲烷捕获率低等问题。此外,设备制造与服务也需要高精尖技术,如钻探平台和钻井管道的耐压性能提升。

资源壁垒

可燃冰主要分布在深海和陆域永久冻土中,资源勘探和开发难度大。中国可燃冰资源主要分布在南海和青藏高原,其中南海的储量占全国储量的85%以上。资源的稀缺性和勘探开发的难度构成了资源壁垒。

政策壁垒

政策对可燃冰的开发和应用有重要影响。政府对可燃冰开采的审批、环保要求以及相关政策法规的制定都会影响行业的进入和发展。

市场壁垒

市场壁垒主要包括市场需求、竞争格局和产业链配套等方面。尽管可燃冰具有清洁环保的优势,但其高昂的开采成本和复杂的商业化进程使得市场进入门槛较高。此外,传统能源的竞争和市场接受度也是市场壁垒的重要因素。

行业现存问题分析

技术瓶颈

开采技术难度高:可燃冰多分布于深海或永久冻土带,开采需要克服高压和低温等极端条件。目前主流的开采技术(如降压法、热激法、化学试剂法)存在效率低、成本高的问题。

装备研发滞后:深海钻井平台的耐压能力不足,耐低温密封材料和高强度钛合金等关键部件依赖进口,国产化率低。

智能化水平不足:现有的勘探技术定位精度较低,AI算法在路径规划、压力调节等环节的应用尚处于试验阶段。

经济性难题

开采成本高昂:商业化开采成本约为200美元/吨油当量,是常规天然气的3-4倍,且环保治理和安全保障等附加成本占总投资的20%-30%。

基础设施不足:运输和储存需要特殊的LNG船和深海管道,建设成本高昂。

市场竞争力弱:与传统天然气相比,可燃冰价格高出30%-50%,下游用户接受度低。

环境风险

甲烷泄漏风险:甲烷的温室效应是二氧化碳的25倍,开采过程中可能加剧气候变化。

地质灾害隐患:大规模开采可能破坏海底沉积层稳定性,引发海底滑坡或地震。

生态影响:开采活动可能破坏深海冷泉生态系统,影响特有物种生存,并可能引发渔业纠纷。

政策与法规问题

监管体系不完善:国际规则缺乏具体实施细则,国内法规滞后,监管主体与责任划分不明确。

政策支持不足:财政补贴和税收优惠政策尚未完全落地,企业融资成本高。

行业未来发展趋势分析

技术突破:2027年目标建成全产业链技术体系,固态流化开采实现工业化应用。

成本优化:规模化生产推动开采成本降至传统天然气1.5倍以内。

应用扩展:绿氢耦合(风光制氢+可燃冰合成)成为工业脱碳新路径。

免责声明:

1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中金普华产业研究院一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、版权等问题,我们将及时沟通与处理。